スマホ男子

スマホ男子スマホでも綺麗な写真が撮りたいです!何か良い方法はないかな?

そんな方に向けて、スマホ・一眼カメラを問わず、すぐ使える写真の撮り方をお伝えします。

この記事を見れば、写真のレベルアップ間違いなしです。

この記事を書いているのは写真家兼ライターの「とも」です。

全国を旅して風景写真を撮影しながら生活しています。

今回紹介するのは、筆者も普段から意識していることですし、小難しい内容も入っていないので、即実践していただけます。

ということで今回は「【スマホOK!】初心者でもすぐ使える写真の撮り方」というテーマで記事を書きます。

写真の撮り方:構図5選

早速、写真の撮り方についてお話していきます。

最初に紹介するのは『構図』です。

構図を使うと写真の安定感が増したり、種類によっては立体感や豪華さまで感じられるようになります。

今回は下記の5つについてお話します。

- 1.日の丸構図

- 2.三分割構図

- 3.C構図

- 4.対角線構図

- 5.額縁構図

それではいきましょう!

日の丸構図

『日の丸構図』は最もシンプルで、無意識に使っている人も多いと思います。

主題をど真ん中に置いているので、安定感や力強さがあります。

しかし、シンプル過ぎて単調になりがちという側面も。

筆者は10枚に1枚くらいのペースで日の丸構図を使っています。

普段から使っている方は、少し距離を置いて、他の構図に慣れてみるのも良いかもしれません。

三分割構図(重要)

『三分割構図』は安定感がありつつ、似た写真になもなりにくい、とても使い勝手の良い構図です。

写真を縦横三分割して、分割線上や交点に物を配置します。

具体的には、地平線や水平線を線上に配置したり、主題を4つの交点に配置したりという感じです。

風景写真から物撮りまで、いろいろな場面で使えます。

上の写真では山々を分割線に配置することで安定感のある写真となりました。

「困った時はとりあえず三分割」というくらい万能で、ぜひ使って欲しいので、もう一枚作例を紹介します。

花の集団ってどこを撮れば良いか結構迷いますが、そんな時にも三分割構図です。

色や形の良い花を見つけて、それを三分割の交点に配置してピントを合わせればOK。

数ある花の中で、撮影者がどこに注目しているかがハッキリ分かります。

三分割構図は、万能で使い勝手も良いので筆者も多用していますし、皆さんにも最もオススメできる構図です。

C構図

『C構図』は写真のどこかにとにかく「C」を作る構図です。

向きにはこだわらないで良くて、上の作例でも下向きのCになっています。

お皿を少し写真からはみ出させればC字になるので料理も撮れますし、楕円や多角形の物も構図にハメてOK。

思いっきり画面からはみ出して綺麗なC字にならなくてもこれまたOKです。

注意して欲しいのは、C字が小さくなり過ぎないように撮ること。

少なくとも写真の半分は越えるようにしましょう。

使える頻度はそこまで多くないですが、丸い物を見つけたらC構図を思い出して使ってみてください。

対角線構図

『対角線構図』は安定感に加えて奥行き感も得られる構図です。

線状のものを対角に配置したり、複数ある物を対角線状に配置します。

上の写真ではお地蔵様を対角線状に配置しました。

こんなにズラっと並べなくても、2つ3つの物でも対角線構図は使えるので意外と使い勝手が良いです。

額縁構図

最後に紹介するのは『額縁構図』です。

おもしろみや豪華さが感じられる構図ですが、角度や距離の微調整が必要でなかなか難しいし、使える場面もそう多くないと思います。

使えるチャンスが増える桜、紅葉、新緑の時期にはここぞとばかりに使って迫力ある写真を撮影してみてください。

代表的な構図を5つ紹介しました。

おさらいすると

- 1.日の丸構図

- 2.三分割構図

- 3.C構図

- 4.対角線構図

- 5.額縁構図

でした。

5つ全てを一気に試すと混乱してしまうので、まずは万能の三分割構図から初めることをおすすめします。

続いて「構図の前にコレを抑えてないと話にならない」という、写真の基本をお伝えします。

普段ちゃんと意識できているかチェックしてみましょう。

写真の撮り方:まずは基本から

ここでは写真の基本をお伝えします。

構図を使うのも良いですが、意外とこの基本ができていない人も多いはず。とても簡単なので、意識できてるか確認する程度でOK。

構図を知っていても、基本ができてなければ写真が台無しになる可能性もあるのでしっかり確認しましょう。

お伝えするのは下記3つについてです。

- 1.水平をとる

- 2.手ブレを抑える

- 3.ピントを合わせる

それではいきましょう!

水平をとる

「何を撮るにもまず水平」と言っても良いくらい水平をとるのは大事です。

何故なら、水平がとれていない写真には『違和感』が出るからです。

「何故、海が水平じゃないのか?」

「何故、建物が斜めに立っているのか?」

「何故、木が斜めにまっすぐ伸びているのか?」

このように、水平がとれていない写真を見ると、無意識のうちに違和感を持ってしまいます。

そして、違和感のある写真はじっくり見られることすらなく拒否されて終わってしまいます。

もちろん、あえて水平をとらないという選択肢もありますが、それは水平を意識できている人がとるべき選択でしょう。

違和感のない写真を撮るために、まずは水平から意識しましょう。

手ブレを抑える

『手ブレ』は写真の成否にとても大きく影響します。

スマホで夜景を撮ろうとして、思いっきりブレてしまった経験が皆さんにもあるのではないでしょうか?

あれは、シャッタースピード(SS)が原因です。

光が少ないと、カメラは光を多く取り込もうとして長時間シャッターを開け続けます。

このシャッターが開いている時間がSSで、その間の手の動きまで反映され、写真がブレるというわけです。

手ブレの対策としては

- 1.カメラをしっかり持つ

- 2.シャッタースピードを短くする

単純ですが、この2つしかありません。

1は脇を締めてカメラをしっかりグリップし、ゆっくりシャッターボタンを押すことです。

2については当たり前ですが、SSを短くできればブレは無くなります。

絞り(F値)を下げたり、ISO感度を上げることでSSを短くでき、「焦点距離分の1秒」を目安にSSを調整すれば、かなり手ブレを抑えることができます。

2はスマホではなかなか難しいので、1に注意して撮影しましょう。

日中でも、天気が曇りというだけでブレは起こりやすくなるので、1の対策をするだけでもかなり違います。

以上の対策で、かなり手ブレを抑えた撮影ができるはずです。

ピントを合わせる

『ピントを合わせる』ことで撮影者が何を撮っているかが伝わります。

何を撮っているかが明らかな写真は目にも留まりやすいし、「じっくり見てみよう」という気にもなります。

逆に、適当にピントを合わせた写真は、見ている人に違和感や不安を感じさせてしまうので、見てもらえません。

対策としては、「自分が何を撮るのかを明確にする」ことからはじめましょう。

花畑なら色形が綺麗な1輪の花を決めてみたり、街並みでも最も印象的な建物がどれか決めてからピントを合わせます。

そういう意識が、意外と写真に表れますし、筆者がピント合わせする際も常に意識しています。

皆さん疎かにしがちなピント合わせですが、写真を見てもらうためのとても大事なポイントなのです。

以上、撮影の基本についてお話しました。

おさらいすると

- 1.水平をとる

- 2.手ブレを抑える

- 3.ピントを合わせる

の3つでした。

基本中の基本でありながらも、意識できていない方も多かったのではないでしょうか。

3つの技術を使えば写真の安定感が一気に増します。

しかし、ここまでお伝えした構図と技術だけでは、まだ自分と向き合っただけの状態です。

天候や被写体の動き、物の配置など、『環境』とも向き合わなければ写真は完成しません。

ということでここからは、「すぐ使える環境対応」についてお話します。

写真の撮り方:環境に合わせる

あなたや被写体を取り巻く環境にしっかり対応することで、写真のレベルはまた一段アップします。

ということで、ここでは次の3つについてお話します。

- 1.白とび・黒つぶれを抑える

- 2.被写体ブレを抑える

- 3.余計な物を除く

この3つが環境対応のベースで、今回お伝えするテクニックはこれで最後になります。

あと少しなので、ぜひしっかり理解していってください。

それではいきましょう!

白とび・黒つぶれを抑える

『白とび・黒つぶれ』は色の情報を失ってしまう現象で、極力避けなければなりません。

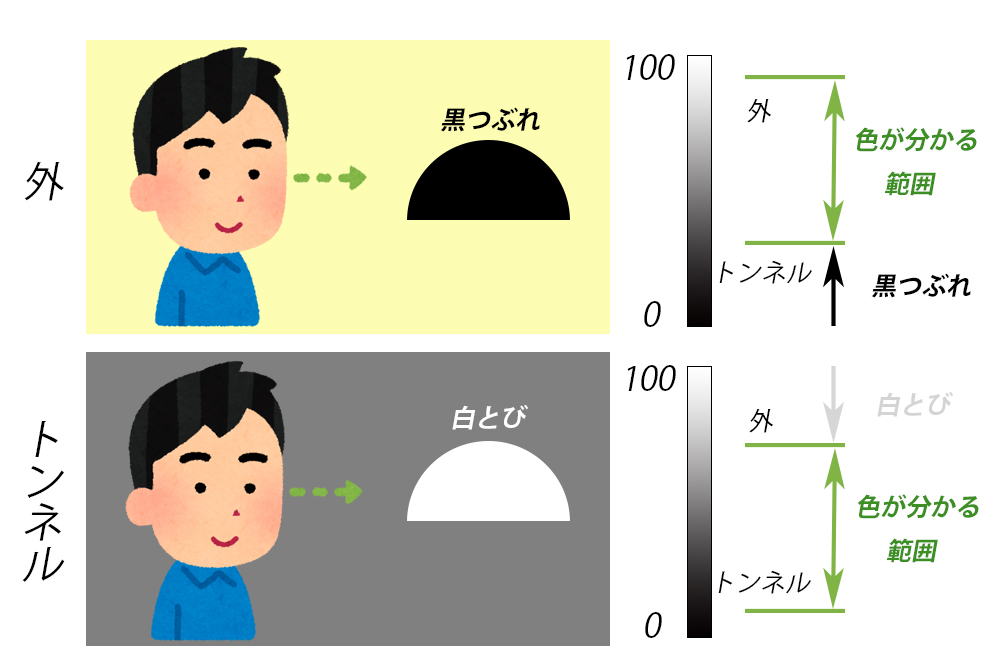

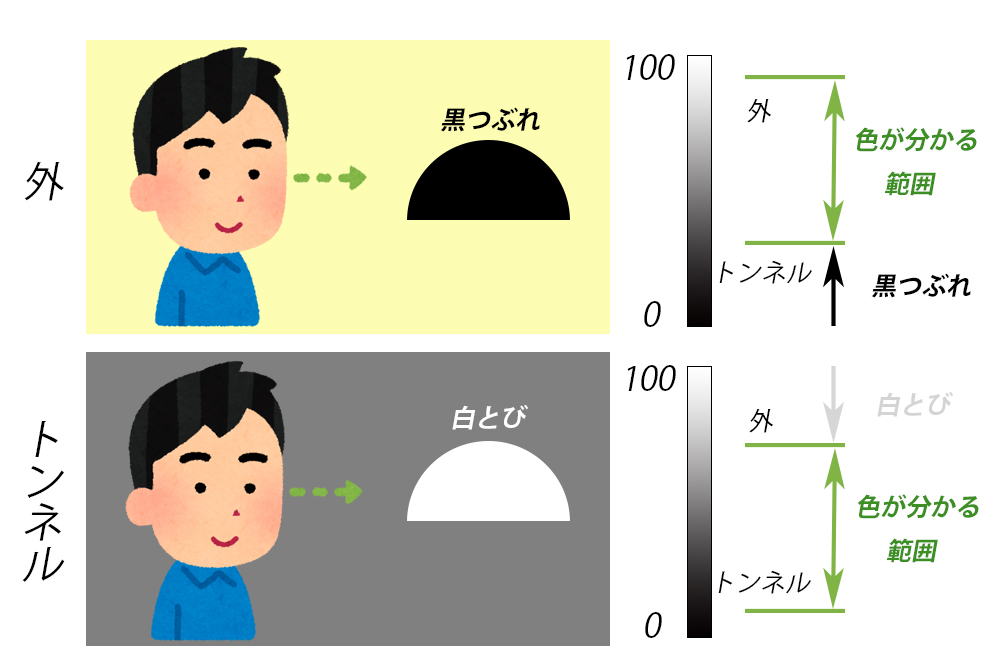

ここで、「白とび」と「黒つぶれ」という言葉に馴染みの無い方も多いと思うので、分かりやすく解説していきます。

まず、ざっくり意味を説明すると

- 白とび→明るすぎて色を感じ取れず、真っ白に写ること

- 黒つぶれ→暗すぎて色を感じ取れず、真っ黒に写ること

という感じです。

分かりやすくするために「人の目とトンネル」の例を挙げてみます。

トンネルの中を外から見ると、真っ暗で何も見えません。

しかし、いざ中に入って目が慣れてくると、コンクリートの灰色を感じ取ることができます。

逆に、トンネルから外を見ると真っ白で何も見えなくなっています。

しかし、また外に出て目が慣れると、暖かい色の光を感じることができます。

人間の目には、色が分かる明るさの範囲があり、これを超えると真っ白・真っ黒に見えてしまいます。

なので、色が分かる範囲を調整して環境に対応しています。

イメージしやすくするために数字も使ってみましょう。(下の図がわかりやすいです)

仮に、外の明るさを80、トンネルの明るさを20とします。

外にいる時の目は、色の分かる範囲が40〜90になっているので、外の色は分かりますがトンネル内は真っ黒に見えます。

トンネル内にいる時は、色が分かる範囲が調整されて10〜60になり、トンネル内の色は分かりますが、外は真っ白に見えます。

つまり、「目が慣れる」とは「色が分かる範囲が調整されること」なのです。

カメラも同様に色が分かる範囲があり、これを超えると白とび・黒つぶれを起こします。

ある程度は自動で調整してくれますが、撮影者の思っている通りには調整してくれないので、自分でも調整する必要があります。

この調整を「露出補正」と言い、白とびが多ければ-に調整し、黒つぶれが多ければ+に数値を調整すればOK。

一眼カメラでは「ヒストグラム」を見れば、白とび・黒つぶれしていないか確認できます。(筆者はあまり使いませんが)

個人的には、白とびの方が厄介だと思っているので、少し暗めの-0.3〜-1.0くらいに補正することが多いです。

ということで、明暗差が大きい場面では白とび・黒つぶれを抑えるよう心がけましょう。

被写体ブレを抑える

動物や乗り物など、動体を撮る時は『被写体ブレ』に注意しましょう。

基本的には手ブレと同様、シャッタースピード(SS)を短くすることで抑えられます。

あとは、「流し撮り」をすることで被写体ブレを抑えつつ、スピード感ある写真も撮影できます。

被写体の動きを追うようにカメラの向きを変えながらシャッターを切ると、背景が線状にブレて被写体の動きを感じられる写真になります。

ただ、SSが短すぎると背景も止まってしまうので、細かい調整は必要です。

SSの感覚が身についてきたら、試してみると良いかもしれません。

余計なものを除く

3つ目にお話しするのは『余計なものを除く』についてです。

余計なものを除くことで、撮影者の意図がわかりやすくなります。

真っ白な砂浜と青い海を写したつもりが、浜に上がった空き缶が写ってたら台無しです。

むしろ「この人は環境問題を提起しているのでは?」などと思われるかもしれません。

写真は見る人の解釈で見て貰えば良いですが、撮影者の意図と全く違う解釈をされると少し寂しいですよね。

ということで、意図と違う物はできるだけ除くようにしましょう。

具体的な方法としては

- 近寄って写る範囲を狭める

- カメラの向きを変える

- レンズを変えて画角を狭める

などがあります。

筆者も、歩いてしゃがんで背伸びして、余計なものが写らないようにしています。

写真には見えない撮影者の努力があるということですね。

以上、すぐできる環境対応を紹介しました。

おさらいすると

- 1.白とび・黒つぶれを抑える

- 2.被写体ブレを抑える

- 3.余計なものを除く

の3つでした。

ここまでの内容で、『構図と基本と環境』の3つについてお伝えすることができたので、あとは実践してみるだけです。

写真のレベルがかなりアップしていると思いますのでお楽しみに。

ただここで、1つお伝えしなければならないのが、「スマホでは撮れない場面」も中にはあるということです。

具体的には、性能の高いカメラやレンズ、三脚などがなければ撮影できない場面です。

ということで最後に、テクニックでは撮影できない写真を簡単に紹介して、今後の参考にしてもらえればと思います。

一眼カメラだと何が変わるの?

最後に、スマホと一眼カメラの違いをお伝えするために、いくつか写真を紹介します。

ざっくり言うと、スマホや性能の低いカメラ・レンズでは撮るのが難しい写真です。

詳しい内容は次回の記事でお伝えしますので、「そうなんだー」くらいで流してもらえればOKです。

紹介するのは下記の3枚。

- 1.暗い場所(夜景・星景)

- 2.遠くにあるもの

- 3.強くて綺麗なボケ

それではいきましょう!

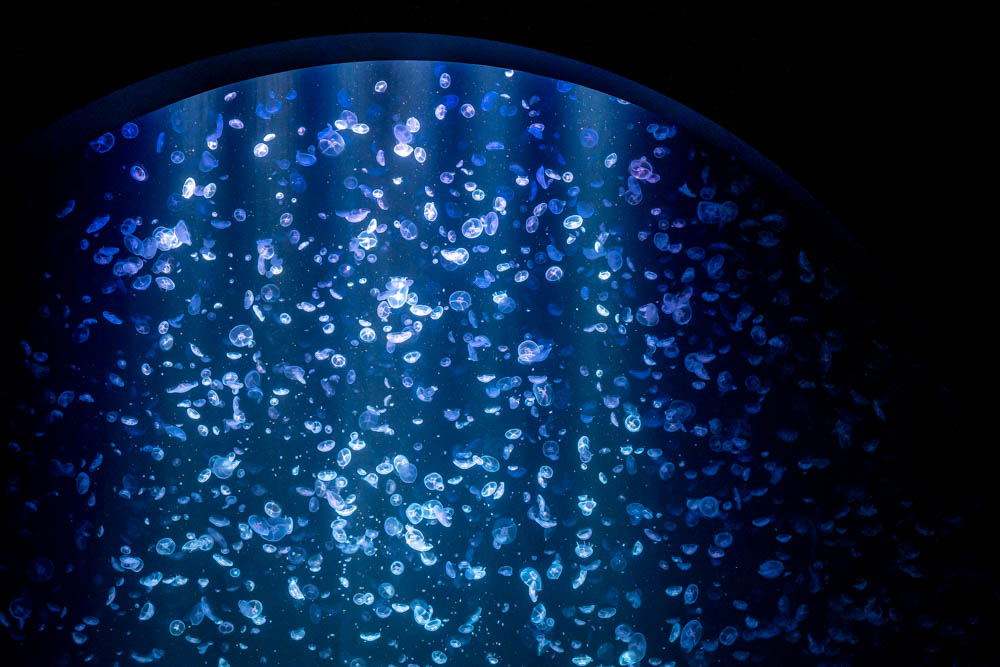

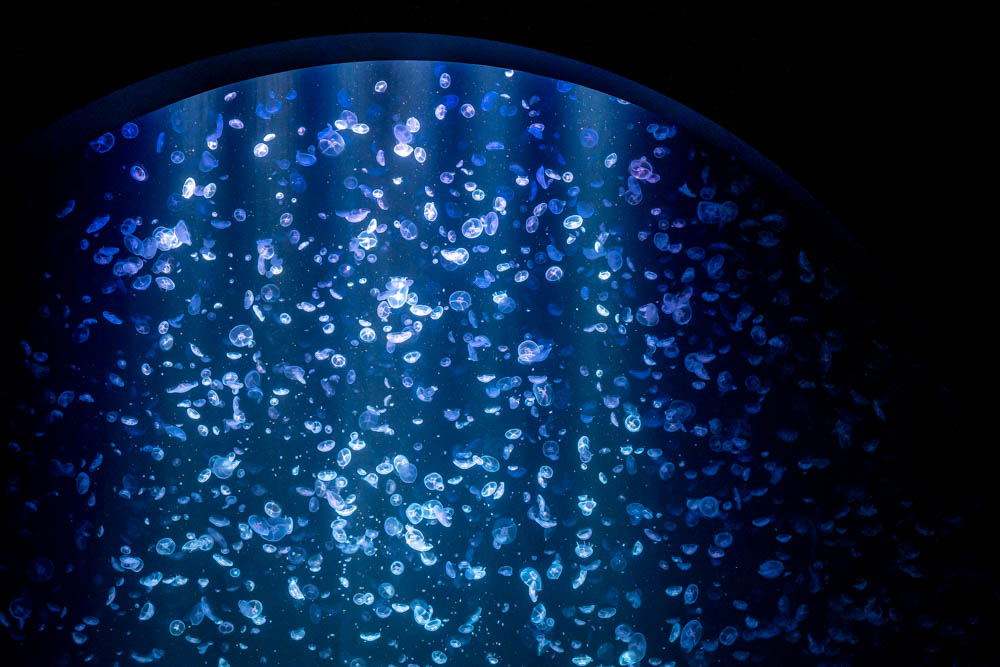

暗い場所(夜景・星景)

星景など周囲が真っ暗な状況での撮影は、感度の高いカメラや光を多く集めるレンズ、あと三脚も必要になります。

「スマホじゃ絶対撮れない」ということはないですが、たっぷり手間をかけた挙句、細かい描写まではできないでしょう。

遠くにあるもの

遠くにあるものを鮮明に撮影するには望遠レンズが必要です。

スマホや画角の広いレンズでは、遠くのものを鮮明に写すことは難しいです。

また、遠くのものを写す時は、手ブレの影響をモロに受けるので「手ブレ補正機能」があるとグッと撮影しやすくなります。

強くて綺麗なボケ

ボケの強さはレンズの明るさや画角に大きく左右されます。

「ボケフォト」が流行り出してからは、スマホのカメラもボケるようになってきましたが、強さも綺麗さも一眼カメラには到底及びません。

また、一眼カメラがあっても、適したレンズを使わなければ、なかなか思い通りのボケは得られないでしょう。

簡単ではありますが、スマホでは撮れない写真についてお話しました。

次の記事ではこの辺りについて掘り下げてみたいと思います。

コメント